——第56屆高博會(huì)“應(yīng)用型大學(xué)建設(shè)與區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展論壇”觀察

山東科技大學(xué)的兩名究生在環(huán)境感知與傳輸沙盤上做數(shù)據(jù)收集和檢車機(jī)器人調(diào)試。韓洪爍 攝

東莞理工學(xué)院本科畢業(yè)生承擔(dān)學(xué)校大科學(xué)裝置中國(guó)散裂中子源的相關(guān)科研課題。張友炳 攝

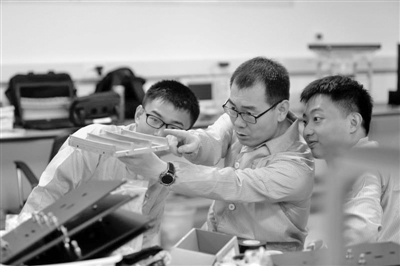

東莞理工學(xué)院機(jī)械工程學(xué)院教授孫振忠(左一)指導(dǎo)本科生開(kāi)展生產(chǎn)線機(jī)械臂操作研究。 (資料圖片)

編者按

時(shí)代的快速變化,呼喚著高等教育的轉(zhuǎn)型發(fā)展。《關(guān)于引導(dǎo)部分地方普通本科高校向應(yīng)用型轉(zhuǎn)變的指導(dǎo)意見(jiàn)》印發(fā)以來(lái),應(yīng)用型高校建設(shè)一直備受關(guān)注。數(shù)年實(shí)踐,部分省份和高校已經(jīng)探索出了許多鮮活的應(yīng)用型高校建設(shè)經(jīng)驗(yàn)。同時(shí),學(xué)界對(duì)應(yīng)用型高校的未來(lái)發(fā)展也有著新的理解與思考。本期高教周刊聚焦應(yīng)用型高校建設(shè)與發(fā)展,編發(fā)了專家文章、記者深度觀察與基層院校的實(shí)踐案例。

今年3月,習(xí)近平總書(shū)記在福建考察調(diào)研期間,來(lái)到了閩江學(xué)院。在福州工作期間,他兼任過(guò)閩江職業(yè)大學(xué)校長(zhǎng)6年時(shí)間。這次調(diào)研,不僅讓更多人關(guān)注到了這所學(xué)校“不求最大、但求最優(yōu)、但求適應(yīng)社會(huì)需要”的辦學(xué)理念,也將聚光燈再次投射向應(yīng)用型高校。

哪些高校屬于應(yīng)用型范疇?普通本科高校如何向應(yīng)用型轉(zhuǎn)型?轉(zhuǎn)型后又該如何發(fā)展?這些問(wèn)題引發(fā)了高等教育界的持續(xù)思考。在日前召開(kāi)的第56屆中國(guó)高等教育博覽會(huì)上,圍繞這些問(wèn)題,專家學(xué)者展開(kāi)了探討。

身份識(shí)別的困惑——

應(yīng)用型高校范圍在擴(kuò)大

發(fā)布于2017年的《教育部關(guān)于“十三五”時(shí)期高等學(xué)校設(shè)置工作的意見(jiàn)》,曾依據(jù)學(xué)校人才培養(yǎng)定位的不同,對(duì)我國(guó)高等教育作總體上的分類,即分為研究型、應(yīng)用型、職業(yè)技能型三大類型。文件同時(shí)明確,“應(yīng)用型高等學(xué)校主要從事服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的本科以上層次應(yīng)用型人才培養(yǎng),并從事社會(huì)發(fā)展與科技應(yīng)用等方面的研究”。

但在實(shí)踐層面,對(duì)于具體學(xué)校而言,將自己劃歸邊界清晰的某種類型并非易事。因此,應(yīng)用研究型高校、應(yīng)用技能型高校等說(shuō)法紛紛出現(xiàn)。

“實(shí)際上,高等教育的同行、黨委政府,以及家長(zhǎng)和考生等,對(duì)應(yīng)用型高校的理解存在很多不平衡、不匹配的現(xiàn)象。”東莞理工學(xué)院黨委書(shū)記成洪波分析,外界對(duì)應(yīng)用型高校的預(yù)期和評(píng)價(jià)體系尚未完整建立,這造成了資源供給的有限性。

據(jù)統(tǒng)計(jì),在我國(guó)高等教育進(jìn)入普及化新階段的2020年,全國(guó)共有普通本科高校1272所,其中部屬高校118所、地方普通本科高校1154所。《關(guān)于引導(dǎo)部分地方普通本科高校向應(yīng)用型轉(zhuǎn)變的指導(dǎo)意見(jiàn)》(以下簡(jiǎn)稱《指導(dǎo)意見(jiàn)》)發(fā)布后,地方普通本科高校中的新建校,一直被視為應(yīng)用型高校的主體。

“現(xiàn)實(shí)中,應(yīng)用型高校的范圍在擴(kuò)大。”北京大學(xué)教育學(xué)院教授郭建如觀察發(fā)現(xiàn),目前,部分研究型高校中出現(xiàn)了實(shí)力很強(qiáng)的應(yīng)用型學(xué)科和專業(yè),而部分職業(yè)技能型高校也進(jìn)行著應(yīng)用型人才培養(yǎng)的探索,這種“跨界”現(xiàn)象在行業(yè)特色高校中尤為凸顯。

與應(yīng)用型高校都屬于普通本科高校范疇的慣常理解不同,中國(guó)高等教育學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)張大良認(rèn)為,從辦學(xué)定位、培養(yǎng)模式、服務(wù)面向、人才培養(yǎng)層次等多角度出發(fā),應(yīng)用型高校都應(yīng)當(dāng)涵蓋本科高職院校。“這批院校大多是近30年來(lái),由高職高專升格或由獨(dú)立學(xué)院轉(zhuǎn)設(shè)而成,群體規(guī)模正在擴(kuò)大,水平正在提升,特色已經(jīng)彰顯。”張大良表示,職業(yè)教育和應(yīng)用型高校的關(guān)系值得深入研究,二者可以融合成為一個(gè)體系來(lái)進(jìn)行建設(shè)。

辦學(xué)目標(biāo)的明確——

更加適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需求

應(yīng)用型高校雖然在涵蓋范圍上仍存有爭(zhēng)議,但已在辦學(xué)目標(biāo)方面達(dá)成共識(shí),即服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,更好地滿足行業(yè)企業(yè)實(shí)際需求。回顧應(yīng)用型高校辦學(xué)的歷史,不難理解這種目標(biāo)形成的原因。

“應(yīng)用型高校一般都具有鮮明的行業(yè)或區(qū)域特色,走過(guò)了應(yīng)行業(yè)而生、應(yīng)行業(yè)而興的發(fā)展道路。但在經(jīng)濟(jì)變革、高等教育改革發(fā)展的過(guò)程中,規(guī)模擴(kuò)大化、學(xué)科專業(yè)一般化、區(qū)域和行業(yè)背景淡化,使學(xué)校的服務(wù)面向和定位模糊,出現(xiàn)了服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展能力下降、特色落后的現(xiàn)象。”山東科技大學(xué)校長(zhǎng)姚慶國(guó)分析。

在經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)加快、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施等一系列現(xiàn)實(shí)背景下,高等教育面臨著結(jié)構(gòu)性矛盾突出,同質(zhì)化傾向嚴(yán)重,畢業(yè)生就業(yè)難、就業(yè)質(zhì)量低等問(wèn)題,結(jié)合實(shí)際需求轉(zhuǎn)型發(fā)展,培養(yǎng)應(yīng)用型人才、開(kāi)展應(yīng)用型科研刻不容緩。

那么,應(yīng)用型高校如何實(shí)現(xiàn)辦學(xué)目標(biāo),獲得高質(zhì)量發(fā)展呢?張大良給出了三方面的建議:

第一,堅(jiān)持需求導(dǎo)向,有所為有所不為,更好地服務(wù)新發(fā)展格局。突出應(yīng)用導(dǎo)向、特色趨向,精準(zhǔn)把握經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需求和行業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的要求,提高人才培養(yǎng)和科技創(chuàng)新的針對(duì)性、實(shí)用性。

第二,著力深化產(chǎn)教融合、校企合作,建立多主體、多層次、多維度、育人機(jī)制完善的人才培養(yǎng)共同體。采用案例式、探究式、線上線下混合式等多樣化教學(xué)方式,增加更多具有實(shí)用性和創(chuàng)造性的課程模塊。

第三,面向未來(lái)會(huì)聚高端人才,建設(shè)一支政治素質(zhì)過(guò)硬、業(yè)務(wù)能力精湛、育人水平高超的高素質(zhì)教師隊(duì)伍。選送專業(yè)教師到企業(yè)培訓(xùn)掛職鍛煉,提高“雙師型”師資比例,積極聘請(qǐng)企業(yè)優(yōu)秀的技術(shù)管理人才作為專家,同時(shí)創(chuàng)造條件引聘應(yīng)用型海外人才。

持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵——

盤活資源確定學(xué)校戰(zhàn)略定位

與研究型高校相比,應(yīng)用型高校的辦學(xué)目標(biāo)決定著其與區(qū)域、行業(yè)、企業(yè)等需求側(cè)的聯(lián)系更為緊密。無(wú)論是了解一線的人才、科技需求,還是深度推進(jìn)產(chǎn)教融合、校企合作,應(yīng)用型高校都離不開(kāi)需求側(cè)的支持。

“辦大學(xué)實(shí)際上就是辦資源。”郭建如強(qiáng)調(diào),普通高校向應(yīng)用型轉(zhuǎn)型有多種路徑,與資源有很大關(guān)系,“有的學(xué)校依靠地方政府資源獲得發(fā)展,有的不僅僅依靠區(qū)域內(nèi)資源,也向區(qū)域外轉(zhuǎn)型。”

在郭建如看來(lái),建設(shè)高水平應(yīng)用型大學(xué),必須把資源約束作為學(xué)校戰(zhàn)略定位的基礎(chǔ),把資源獲取作為戰(zhàn)略手段。“一所學(xué)校,如果資源基礎(chǔ)好,又以服務(wù)為導(dǎo)向,會(huì)辦得越來(lái)越好,風(fēng)險(xiǎn)也很小。”

東莞理工學(xué)院的發(fā)展歷程,讓成洪波對(duì)盤活辦學(xué)資源深有體會(huì):“高校作為區(qū)域創(chuàng)新體系的一分子,可以扮演橋梁、樞紐的作用,把政府、企業(yè)、新型研發(fā)機(jī)構(gòu)等不同的要素,聯(lián)結(jié)成一個(gè)創(chuàng)新共同體、價(jià)值共同體。”

同時(shí),成洪波也強(qiáng)調(diào),高校不能單一地瞄準(zhǔn)和滿足外部需求。怎樣把外部需求變?yōu)閮?nèi)生動(dòng)力,探索新的辦學(xué)模式,確定新的發(fā)展路徑,實(shí)現(xiàn)自身的可持續(xù)、內(nèi)涵式、特色化、高質(zhì)量發(fā)展,是始終需要思考的命題。

談及盤活資源、實(shí)現(xiàn)校企共建的長(zhǎng)效機(jī)制,河海大學(xué)副校長(zhǎng)董增川給出的關(guān)鍵詞是“多方共贏”。

“企業(yè)的加入,對(duì)學(xué)校來(lái)說(shuō)是擴(kuò)展辦學(xué)資源,但對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō),他們能得到什么?河海大學(xué)一共有180多名企業(yè)顧問(wèn),每年絕大多數(shù)教師都能夠參與到企業(yè)的研發(fā)項(xiàng)目中,真正為企業(yè)提供智力支持和技術(shù)支撐。”董增川表示,對(duì)政府來(lái)說(shuō)能夠促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展,對(duì)學(xué)校來(lái)說(shuō)能夠提高人才培養(yǎng)質(zhì)量,對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)能夠提高其核心競(jìng)爭(zhēng)力,只有在這樣多方共贏的背景下,才能夠形成協(xié)同育人的利益共同體和長(zhǎng)效機(jī)制。(劉亦凡)